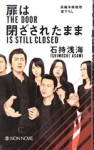

平山夢明の悪夢と狂気の異様な短編集。8編が収録されている。「このミステリーがすごい」で1位となり、収録してある同名の短編は日本推理作家協会賞を受賞している。最初の「C10H14N2(ニコチン)と少年 乞食と老婆」で軽いジャブ。続く「Ω(オメガ)の聖餐」でノックアウトされた。その後は普通のミステリっぽいSF、あるいはSFっぽいミステリが続くが、最後の「怪物のような顔の女と溶けた時計のような頭の男」で再びノックアウトされる。平山夢明はもの凄い話を書く作家だなと思う。

即物的で凄惨な描写がそれだけに終わっていないのは狂人の論理が伴っているからで、そこが(未見だが)「ホステル」のような残酷描写だけの映画とは異なる点なのだろう。全盛期のクライブ・バーカーに似た感触もあるが、描写中心だったバーカーよりは作りがしっかりしていると感じるのはそういう部分があるからだ。こういう話を書く作家は日本にはあまりいない。そこを評価すべきか。だいたい、残酷描写をセーブしてしまうものなのだ。

「無垢の祈り」「オペラントの肖像」「卵男」は読んでいて「おお、SFだ」と思った。表題作はサイコな殺人鬼をメルカトル図法の地図の独白で描く。これもSF的な手法と言える。SF方面での平山夢明の評価はどうなのだろう? 「このミス」1位では一般的なSFファンは手に取らないのかもしれないな。

「すまじき熱帯」は「地獄の黙示録」(あるいはウィリアム・コンラッド「闇の奥」)のようなシチュエーションであり、「怪物のような…」の目をえぐり取られた助手の描写などは「フランケンシュタイン」のイゴールを思わせる。平山夢明はたぶん映画ファンではないか。と思ったら、ホラー映画の監督もしているようだ。

表題作について推理作家協会賞の選考委員の選評で法月綸太郎は「地図の一人称という奇手を用いながら、執事風の語り口が絶妙の効果を上げている。トリッキーな仕掛けはないけれど、ディテールがいちいち気が利いているので、風変わりなクライム・ストーリーとして愛すべき作品だと思う」と書いている。